リボフラビン生産

概要

リボフラビンはビタミンB2、ラクトフラビンとも呼ばれる水溶性のビタミンである。

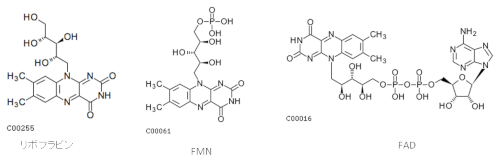

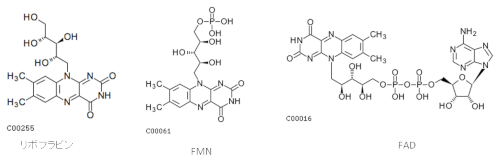

体内に吸収されると、フラビンモノヌクレオチド (FMN) 、およびフラビンアデニンジヌクレオチド (FAD) に変換される。体内では主にFADの形で存在する。

成長促進・皮膚や粘膜の保護といった働きがあり、不足すると成長障害・脂漏性皮膚炎・口内炎などを引き起こすことが知られている。

黄色-橙黄色で、水には溶けにくく、エタノール、エーテルにはほとんど溶けない。中性、酸性、酸素には安定だが、アルカリや光には不安定である。

着色料として食品添加物に指定されているほか、栄養強化剤としても利用される。

リボフラビンの化学構造

体内に吸収されると、フラビンモノヌクレオチド (FMN) 、およびフラビンアデニンジヌクレオチド (FAD) に変換される。体内では主にFADの形で存在する。

成長促進・皮膚や粘膜の保護といった働きがあり、不足すると成長障害・脂漏性皮膚炎・口内炎などを引き起こすことが知られている。

黄色-橙黄色で、水には溶けにくく、エタノール、エーテルにはほとんど溶けない。中性、酸性、酸素には安定だが、アルカリや光には不安定である。

着色料として食品添加物に指定されているほか、栄養強化剤としても利用される。

機能に関する知見

機能を示すメカニズム

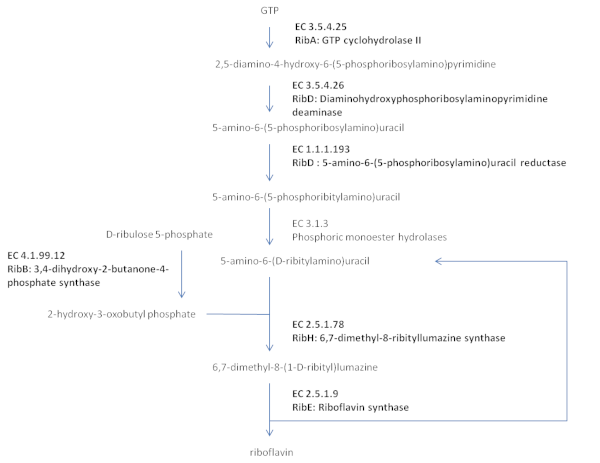

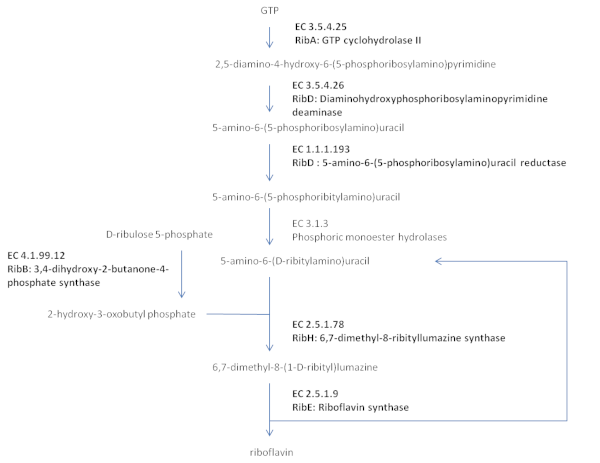

GTPとD-ribulose 5-phosphateを出発基質として6段階の酵素反応により生合成される。

これらの酵素をコードする Ribオペロンは、リボスイッチによる遺伝子発現制御を受けている。

リボスイッチとはリガンドの結合に応答し、構造を変化させることで遺伝子発現の制御を可能にさせる 5’-UTR領域である。Ribオペロン中に保存されている

RNFエレメントは FMNに直接結合し、ターミネーターを形成するようにエレメントの形を変化させ、オペロンの発現を阻害する。

これらの酵素をコードする Ribオペロンは、リボスイッチによる遺伝子発現制御を受けている。

リボスイッチとはリガンドの結合に応答し、構造を変化させることで遺伝子発現の制御を可能にさせる 5’-UTR領域である。Ribオペロン中に保存されている

RNFエレメントは FMNに直接結合し、ターミネーターを形成するようにエレメントの形を変化させ、オペロンの発現を阻害する。

機能を持つことが知られている生物

枯草菌や酵母など微生物に幅広く見られる。

実用化例

工業生産にはD-リボースを出発物質とする化学合成法と、微生物による発酵法が用いられている。

関連外部リンク

- KEGG Pathway: map00740 Riboflavin metabolism

- 「健康食品」の安全性・有効性情報 「ビタミンB2解説」

国立健康・栄養研究所. 2013/4/9閲覧

国立健康・栄養研究所. 2013/4/9閲覧

MiFuPへのリンク

- NFUNC_0058 Riboflavin biosynthesis

NRULE_0200 3,4-dihydroxy-2-butanone 4-phosphate synthase

NRULE_0201 GTP cyclohydrolase-2

NRULE_0202 Riboflavin biosynthesis protein RibD

NRULE_0203 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase

NRULE_0204 Riboflavin synthase

NRULE_0205 Riboflavin biosynthesis protein RibF

(更新日 2014/05/30)