近年、上記特徴を踏まえて、不凍タンパク質類 (antifreeze proteins) の名称を、氷構造タンパク質 (ice structuring proteins) に改名すべきとの主張あり。 実際、 UniProtのSwiss-entryでは、”ice-structuring protein“が採用されている。

不凍タンパク質

概要

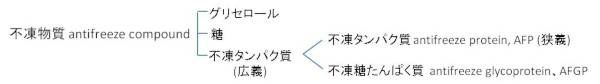

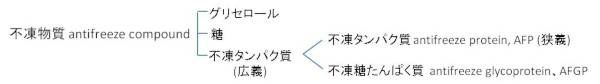

不凍タンパク質 (antifreeze protein, AFP)とは、水溶液中に発生した氷結晶の表面に対して特異的に結合する機能を有し、 生体の凍結を防止して生命維持に寄与する不凍物質の一つ。

不凍タンパク質

機能に関する知見

機能を示すメカニズム

水溶液中に発生した氷結晶の表面に対して特異的に結合し、以下の変化をもたらすことで不凍活性を示す。

-

氷結晶の形状が特異的なものに変化

水溶液中の水分子が氷結晶に結合することが抑制され、氷結晶の自由な成長が阻害される。その結果、氷結晶の形状が特異的なものに変化する。

-

氷結晶の成長が開始する温度 (凝固点) が降下する。

だたし融点はほとんど変化しない。そのため、AFPでは氷が成長し始める温度と、融け始める温度に違いが生じる。

この現象は熱ヒステリシスと呼ばれ、AFPの活性の指標として用いられている。 -

氷の再結晶化を抑制する。

多数の氷の粒子のうち、そのうちのいくつかが周囲の小さな結晶を取り込みながら大きく成長する現象を氷の再結晶化といい、AFPはこれを抑制する。

機能を持つことが知られている生物

最初に見つかったのは、魚類のAFPだが、低温環境に生息している昆虫、植物、菌類、細菌などからも見つかっている。昆虫のAFPが特に不凍活性が高いとされる。

実用化例

-

食物添加物 (商品名:カネカ不凍タンパク質 カネカ社製)

カイワレ大根から抽出液を不凍タンパク質として製品化。

麺類、米飯など冷凍食品の品質保持、食味向上などに使用されている。

MiFuPへのリンク

- NFUNC_0019 Freeze resistance (by antifreeze protein)

NRULE_0089 Ice-structuring protein

(更新日 2014/03/12)