NBRCニュース 第94号

今号の内容

1.

新たにご利用可能となった微生物株

糸状菌では、節足動物の腸の中と外(排泄物や死骸など)で異なる形態で生活する「腸内外両生菌類」のUnguispora grylli NBRC 116289T、NBRC 116287、NBRC 116288、NBRC 116290を公開しました。この菌類の発見が、菌類の陸上進出の進化過程の解明につながると期待されています(1,2)。

細菌では、ツムギアリ腸管から分離されたFormicincola oecophyllae NBRC 113640T、NBRC 113639や、韓国土壌由来の耐放射線細菌"Spirosoma aureum" NBRC 114506T、"Hymenobacter russus" NBRC 114380Tを公開しました(※)。

※国際原核生物命名規約に基づき、正式に承認されていない学名は、引用符を付けて表記しています。

【新たに分譲を開始した微生物資源】

https://www.nite.go.jp/nbrc/cultures/nbrc/new_strain/new_dna.html

【参考】

(1)https://www.tsukuba.ac.jp/journal/biology-environment/20221011141500.html

(2)https://msc.tsukuba.ac.jp/news20250716

細菌では、ツムギアリ腸管から分離されたFormicincola oecophyllae NBRC 113640T、NBRC 113639や、韓国土壌由来の耐放射線細菌"Spirosoma aureum" NBRC 114506T、"Hymenobacter russus" NBRC 114380Tを公開しました(※)。

※国際原核生物命名規約に基づき、正式に承認されていない学名は、引用符を付けて表記しています。

【新たに分譲を開始した微生物資源】

https://www.nite.go.jp/nbrc/cultures/nbrc/new_strain/new_dna.html

【参考】

(1)https://www.tsukuba.ac.jp/journal/biology-environment/20221011141500.html

(2)https://msc.tsukuba.ac.jp/news20250716

2.

びせいぶつ学習帳:知っているようで知らない微生物の話(5)

食物から燃料まで!藻っと知りたくなる「藻類」のポテンシャル

(志野 遼太郎)

皆様は「藻類」と聞くと、何が思い浮かぶでしょうか。身近な食で考えますと、ご飯のお供に欠かせない海苔やお味噌汁の具材、出汁取りに使う昆布、これからの季節のちょっとした甘味である心太(ところてん)、といった海藻由来のものが思い浮かぶかもしれません。このような肉眼で確認できるサイズの藻類は、一般に「大型藻類」と呼ばれています。

一方で、数µmから数百µm程度(1 µmは1 mmの1000分の1)の大きさで、肉眼では確認しにくい藻類は「微細藻類」と呼ばれています。こちらには葉緑体を含んだ緑色の体をもち、かつ運動性を有した淡水生のミドリムシ(ユーグレナ/Euglena)やボルボックス(Volvox)などが含まれます。学校の授業でご覧になったことがあるかもしれません。

このように、「藻類」は、大きさ、生息環境、運動性などにおいて実に多様であり、分子系統学的にも複数の異なる分類群に分かれています。こうした多様性は、藻類が産生する代謝産物の幅広さにも反映されています。なかでも微細藻類は、栄養素や有用成分だけでなく、バイオ燃料となる油脂を産生することでも注目されています。

例えば、冒頭に挙げたミドリムシは、体内でビタミンやミネラル、不飽和脂肪酸などの栄養素を産生し、健康食品、サプリメント、飼料や肥料として商品化されています。さらに、油脂を産生する性質を活かして、持続可能な航空燃料(Sustainable Aviation Fuel; SAF)の原料としての開発も進められています。

このようなバイオジェット燃料の分野では、同じく高い油脂蓄積能をもつ微細藻類であるボツリオコッカス(Botryococcus)の研究も日本で進められており、こちらも実用化が期待されています。

このほかにも、抗酸化作用をもつアスタキサンチンを産生するヘマトコッカス(Haematococcus)、エイコサペンタエン酸(EPA)を豊富に含むナンノクロロプシス(Nannochloropsis)など、人類にとって有用な成分を有する微細藻類も知られています。微細藻類は、まさに多様な利用価値を秘めた「資源の宝庫」といえるでしょう。

また、藻類は私たちの暮らしの中だけでなく、自然界においても重要な役割を果たしています。全ての生物が食物連鎖の繋がりの中で、多かれ少なかれ他の生物の栄養源となっており、藻類も例外ではありません。例えば、藻類と関係する菌類に着目すると、海岸に打ち上げられた大型藻類を分解して栄養源とする菌類や、微細藻類に寄生してその体上に胞子を形成する菌類などが知られています。また一方的に利用するだけでなく、藻類と共生関係を築く菌類も存在します。代表的な例が「地衣類」で、菌糸と藻類細胞が複雑に絡み合った複合体(地衣体)を形成することにより、藻類は菌類に光合成産物(炭水化物)を提供し、菌類は藻類に水分や生育しやすい環境を提供しています。

以上のように、藻類は人類にとって有用な資源であるだけでなく、自然界においても他の生物との関わりを通じて、物質循環の一翼を担う存在であり、非常に魅力的で、これからの研究が楽しみな生き物であると思います。

NBRCは470株の微細藻類を公開しています(2025年6月30日現在)。一部の株では、DBRPから試験管での液体培養性状を画像データとして提供しておりますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

次世代シーケンサー(NGS)を用いた微生物叢(そう)の解析においては、解析結果の精度を確保するうえで、信頼性の高い標準試料の使用が有効です。NBRCでは、複数種の微生物を定めた比率で混合した「NBRC微生物カクテル」を標準試料として提供しています。この標準試料の品質を高めるには、構成する各細菌の細胞数を正確に測定することが求められます。

NBRCは、この目的のために、細菌の細胞数を高精度に定量できる「アデニン-HPLC法」を用いています。本稿では、この測定法の概要について紹介します。

◇腸内フローラの解析とその課題

“腸活”などの言葉もあるように、腸内フローラ(腸内微生物叢)が健康に密接に関わっていることはよく知られています。今や、腸内微生物叢を調べる検査キットが市販され、食事や生活習慣へのアドバイスも行われています。こうした解析の多くは、NGSというDNA配列解読技術によって行われていますが、NGS解析には様々な手法が存在し、同じ微生物叢を調べても、結果に差が生じることが問題視されています。医療分野でもNGS解析の臨床応用が模索されており、解析の精度と信頼性を高めることが大きな課題となっています(1)。

◇解析精度を高めるカギ - 標準試料の重要性と品質確保

NGS解析の精度を検証・比較するには、計測用の標準試料を用いることが有効です。そこで、NBRCでは、対象とする微生物叢に合わせて約20種の細菌またはDNAを等量ずつ混合した標準試料を作製し、NBRC微生物カクテルとして提供しています。いずれの標準試料も精度の高い調製が求められますが、特に、複数種の細菌を混合した標準試料では、その品質を確保するために、細胞数を正確に測定する必要がありました。

◇従来の菌数測定

従来の顕微鏡観察、フローサイトメーター(染色した細菌を非常に細い管に流し、一つ一つの細胞を数える装置)、リアルタイムPCRなどによる測定では、細胞の形や大きさのバラつき、凝集(くっつき合い)、DNA抽出や増幅効率の違いといった要因の影響で、正確に細胞数を数えることは困難です。

◇アデニン-HPLC法による正確な菌数測定

そこで我々が導入したのが「アデニン-HPLC法」です。この方法は、DNAを構成するアデニン量をHPLCで測定し、それをもとに細胞数を計算します(2, 3, 4)。操作のばらつきや微生物種の違いに左右されにくく、安定性と再現性に優れている点が特徴です。

【アデニン-HPLC法の手順と原理】

<ステップ1:アデニンの測定>

細菌の細胞を塩酸で加熱処理(0.2 N、60ºC、1時間)することにより、DNA中のアデニンとグアニン(プリン残基)が細胞外へ溶出されます(図1)。このうち、より定量しやすいアデニンのみを対象として、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)でその量を正確に測定します。

<ステップ2:総DNA量の算出>

測定したアデニン量と、対象細菌のゲノム情報から求めた全DNA中に占めるアデニンの割合にもとづき、チューブ内に含まれる総DNA量を算出します(図1 ①)。

<ステップ3:細胞数の算出>

次に、対象細菌1細胞あたりのDNA量をゲノム情報から理論的に求めます(図1 ②)。ステップ2で算出した総DNA量(図1 ①)を、この「細菌1細胞あたりのDNA量(理論値)」(図1 ②)で割ることで、チューブ内に含まれる細菌細胞数(ゲノム数)を導き出すことができます。

アデニン-HPLC法を用いることで、標準試料を正確に調製することが可能となりました。計算の詳細や前提条件については、Tourlousseら(2)および大山ら(4)に詳しく記載されていますので、関心のある方はそちらをご参照ください。

◇高品質なNBRC微生物カクテルの提供

NBRC微生物カクテルは、研究目的や微生物叢の特徴に応じて3種類のラインナップを用意しております。興味を持たれた方はぜひ以下のサイトをご覧ください(https://www.nite.go.jp/nbrc/industry/microbiome/index.html)。

【文献】

(1)Porcari et al. (2025). Cell. 188, 2836-2844.

DOI: 10.1016/j.cell.2025.04.016

(2)Tourlousse et al. (2021). Microbiome. 9, 95.

DOI: 10.1186/s40168-021-01048-3

(3)Tourlousse et al. (2022). Microbiol Spectr. 10, e0191521.

DOI: 10.1128/spectrum.01915-21

(4)Ohyama et al. (2025). Microbes Environ. 40.

DOI: 10.1264/jsme2.ME24076

一方で、数µmから数百µm程度(1 µmは1 mmの1000分の1)の大きさで、肉眼では確認しにくい藻類は「微細藻類」と呼ばれています。こちらには葉緑体を含んだ緑色の体をもち、かつ運動性を有した淡水生のミドリムシ(ユーグレナ/Euglena)やボルボックス(Volvox)などが含まれます。学校の授業でご覧になったことがあるかもしれません。

このように、「藻類」は、大きさ、生息環境、運動性などにおいて実に多様であり、分子系統学的にも複数の異なる分類群に分かれています。こうした多様性は、藻類が産生する代謝産物の幅広さにも反映されています。なかでも微細藻類は、栄養素や有用成分だけでなく、バイオ燃料となる油脂を産生することでも注目されています。

例えば、冒頭に挙げたミドリムシは、体内でビタミンやミネラル、不飽和脂肪酸などの栄養素を産生し、健康食品、サプリメント、飼料や肥料として商品化されています。さらに、油脂を産生する性質を活かして、持続可能な航空燃料(Sustainable Aviation Fuel; SAF)の原料としての開発も進められています。

このようなバイオジェット燃料の分野では、同じく高い油脂蓄積能をもつ微細藻類であるボツリオコッカス(Botryococcus)の研究も日本で進められており、こちらも実用化が期待されています。

このほかにも、抗酸化作用をもつアスタキサンチンを産生するヘマトコッカス(Haematococcus)、エイコサペンタエン酸(EPA)を豊富に含むナンノクロロプシス(Nannochloropsis)など、人類にとって有用な成分を有する微細藻類も知られています。微細藻類は、まさに多様な利用価値を秘めた「資源の宝庫」といえるでしょう。

以上のように、藻類は人類にとって有用な資源であるだけでなく、自然界においても他の生物との関わりを通じて、物質循環の一翼を担う存在であり、非常に魅力的で、これからの研究が楽しみな生き物であると思います。

NBRCは470株の微細藻類を公開しています(2025年6月30日現在)。一部の株では、DBRPから試験管での液体培養性状を画像データとして提供しておりますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

3.

バイテク分析法(12)

正確な細菌数の測定法「アデニン-HPLC法」

(大山 良文)

次世代シーケンサー(NGS)を用いた微生物叢(そう)の解析においては、解析結果の精度を確保するうえで、信頼性の高い標準試料の使用が有効です。NBRCでは、複数種の微生物を定めた比率で混合した「NBRC微生物カクテル」を標準試料として提供しています。この標準試料の品質を高めるには、構成する各細菌の細胞数を正確に測定することが求められます。

NBRCは、この目的のために、細菌の細胞数を高精度に定量できる「アデニン-HPLC法」を用いています。本稿では、この測定法の概要について紹介します。

◇腸内フローラの解析とその課題

“腸活”などの言葉もあるように、腸内フローラ(腸内微生物叢)が健康に密接に関わっていることはよく知られています。今や、腸内微生物叢を調べる検査キットが市販され、食事や生活習慣へのアドバイスも行われています。こうした解析の多くは、NGSというDNA配列解読技術によって行われていますが、NGS解析には様々な手法が存在し、同じ微生物叢を調べても、結果に差が生じることが問題視されています。医療分野でもNGS解析の臨床応用が模索されており、解析の精度と信頼性を高めることが大きな課題となっています(1)。

◇解析精度を高めるカギ - 標準試料の重要性と品質確保

NGS解析の精度を検証・比較するには、計測用の標準試料を用いることが有効です。そこで、NBRCでは、対象とする微生物叢に合わせて約20種の細菌またはDNAを等量ずつ混合した標準試料を作製し、NBRC微生物カクテルとして提供しています。いずれの標準試料も精度の高い調製が求められますが、特に、複数種の細菌を混合した標準試料では、その品質を確保するために、細胞数を正確に測定する必要がありました。

◇従来の菌数測定

従来の顕微鏡観察、フローサイトメーター(染色した細菌を非常に細い管に流し、一つ一つの細胞を数える装置)、リアルタイムPCRなどによる測定では、細胞の形や大きさのバラつき、凝集(くっつき合い)、DNA抽出や増幅効率の違いといった要因の影響で、正確に細胞数を数えることは困難です。

◇アデニン-HPLC法による正確な菌数測定

そこで我々が導入したのが「アデニン-HPLC法」です。この方法は、DNAを構成するアデニン量をHPLCで測定し、それをもとに細胞数を計算します(2, 3, 4)。操作のばらつきや微生物種の違いに左右されにくく、安定性と再現性に優れている点が特徴です。

【アデニン-HPLC法の手順と原理】

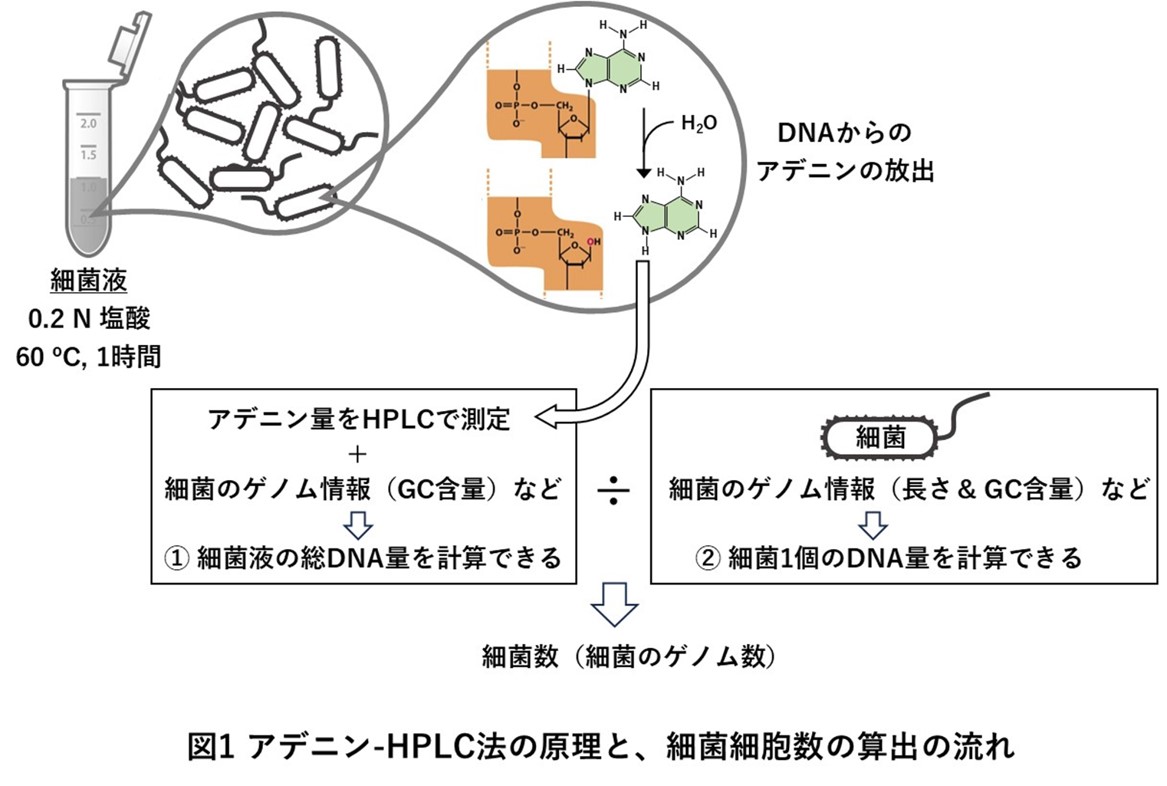

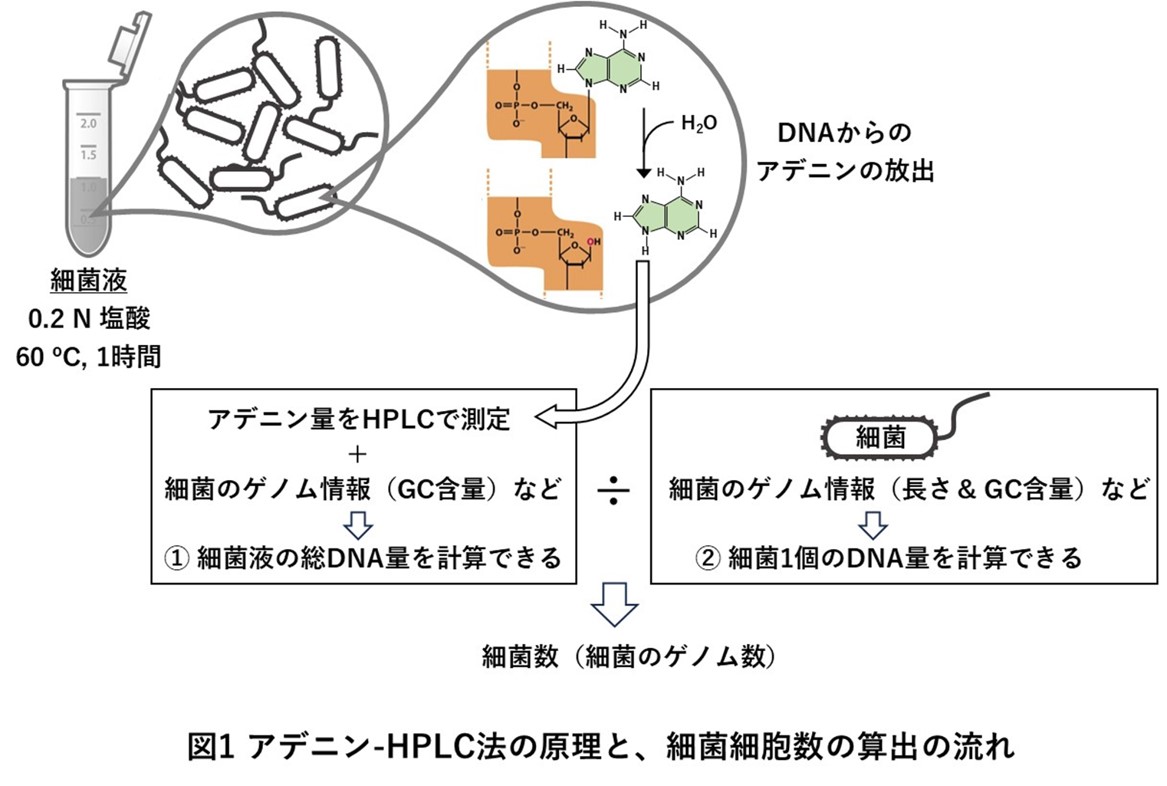

<ステップ1:アデニンの測定>

細菌の細胞を塩酸で加熱処理(0.2 N、60ºC、1時間)することにより、DNA中のアデニンとグアニン(プリン残基)が細胞外へ溶出されます(図1)。このうち、より定量しやすいアデニンのみを対象として、高速液体クロマトグラフィー(HPLC)でその量を正確に測定します。

<ステップ2:総DNA量の算出>

測定したアデニン量と、対象細菌のゲノム情報から求めた全DNA中に占めるアデニンの割合にもとづき、チューブ内に含まれる総DNA量を算出します(図1 ①)。

<ステップ3:細胞数の算出>

次に、対象細菌1細胞あたりのDNA量をゲノム情報から理論的に求めます(図1 ②)。ステップ2で算出した総DNA量(図1 ①)を、この「細菌1細胞あたりのDNA量(理論値)」(図1 ②)で割ることで、チューブ内に含まれる細菌細胞数(ゲノム数)を導き出すことができます。

アデニン-HPLC法を用いることで、標準試料を正確に調製することが可能となりました。計算の詳細や前提条件については、Tourlousseら(2)および大山ら(4)に詳しく記載されていますので、関心のある方はそちらをご参照ください。

◇高品質なNBRC微生物カクテルの提供

NBRC微生物カクテルは、研究目的や微生物叢の特徴に応じて3種類のラインナップを用意しております。興味を持たれた方はぜひ以下のサイトをご覧ください(https://www.nite.go.jp/nbrc/industry/microbiome/index.html)。

今後も、NBRC微生物カクテルが、NGS解析の精度と信頼性向上に貢献することを願っています。

【文献】

(1)Porcari et al. (2025). Cell. 188, 2836-2844.

DOI: 10.1016/j.cell.2025.04.016

(2)Tourlousse et al. (2021). Microbiome. 9, 95.

DOI: 10.1186/s40168-021-01048-3

(3)Tourlousse et al. (2022). Microbiol Spectr. 10, e0191521.

DOI: 10.1128/spectrum.01915-21

(4)Ohyama et al. (2025). Microbes Environ. 40.

DOI: 10.1264/jsme2.ME24076

4.

NBRC皮膚常在微生物カクテルの提供を開始しました!

~カビ・酵母を含む、初の皮膚マイクロバイオーム解析用NBRC微生物カクテル~

(三浦 隆匡)

日頃よりNBRC微生物カクテルをご愛顧いただき誠にありがとうございます。

2025年6月2日から、「NBRC皮膚常在微生物カクテル」(Cell-Mock-004およびDNA-Mock-004)の提供を開始しました。この製品は、ヒトの皮膚に由来する細菌と真菌(カビ・酵母)を組み合わせた、計測用レファレンスカクテルです。真菌を含むNBRC微生物カクテルは本製品が初めてです。

◇皮膚マイクロバイオーム解析の現状と課題

皮膚には、腸内マイクロバイオームと同様に多様な微生物(皮膚マイクロバイオーム)が生息しており、皮膚の健康やアトピー性皮膚炎などの疾患に密接に関与していることが明らかになっています(1,2)。また、ヒトの皮膚と住環境中の微生物群集との関連性にも注目が集まっており(3)、法医学的な個人識別(4)や住環境改善などへの産業応用が強く期待されています。

しかし、皮膚マイクロバイオームの解析には、以下のような、腸内マイクロバイオームとは異なる特有の課題があります。

● 皮膚に存在する微生物の量は、腸内に比べて極めて少なく、真菌の存在割合が高い。

● サンプリングにはスワブ(綿棒)やテープなどを用いる必要がある。

● 真菌からのDNA抽出効率は細菌よりも低い傾向がある。

これらの複合的な要因により、皮膚マイクロバイオーム解析結果には大きなばらつきが生じやすく、解析手法の信頼性と再現性の確保が課題となります。

このような課題を解決するためには、標準となる参照用サンプルを用いて解析精度を管理することが重要です。NBRCはこの必要性に着目し、「NBRC皮膚常在微生物カクテル」を開発しました。

◇NBRC皮膚常在微生物カクテルの概要と活用例

NBRC皮膚常在微生物カクテルには、これまでのNBRC微生物カクテル同様、菌体カクテル(Cell-Mock-004)とDNAカクテル(DNA-Mock-004)の2種類があります。いずれも、ヒトの皮膚などに生息する細菌14種と真菌4種のNBRC株を、皮膚上の存在比を考慮して、細菌:真菌=10:1の比率で混合しています。

● Cell-Mock-004は、グラム陽性菌・グラム陰性菌および真菌(細胞または胞子)を含んでおり、それらのDNA抽出効率の違いを考慮したDNA抽出法の評価や、抽出から解析までのプロトコル全体の検証に活用できます。

● DNA-Mock-004は、上記と同じ微生物由来のゲノムDNAを混合したものであり、それぞれのサイズやGC含量の違いにより、シーケンスライブラリーの調製法やデータ解析手法の評価に適しています。

さらに、皮膚マイクロバイオーム解析の手順をまとめた推奨プロトコル(通称「JMBC皮膚メタゲノム解析推奨プロトコル」)が、関係機関の協力により公開されており(5)、その補足SOPにはNBRC皮膚常在微生物カクテルを用いた精度管理の方法が記載されています。JMBCプロトコルとNBRCカクテルの両方を活用することで、解析手法に一貫性が生まれ、高い精度管理のもとに再現性と信頼性の高いデータの取得が可能となります。

皮膚マイクロバイオーム解析手法の評価や、データの品質管理などの参照用サンプルとして、NBRC皮膚常在微生物カクテルを是非ご活用ください。

ご購入は下記ウェブページをご覧ください。

【NBRC皮膚常在微生物カクテル】

https://www.nite.go.jp/nbrc/industry/microbiome/skinmock.html

【引用】

(1) Boxberger et al. (2021). Microbiome. 9(1): 125.

DOI: 10.1186/s40168-021-01062-5

(2) 中島沙恵子, 日本香粧品学会誌. (2022). 46(2): 137–140.

DOI: 10.11469/koshohin.46.137

(3) Lax et al. (2014). Science. 345: 1048-1052.

DOI: 10.1126/science.1254529

(4) Fierer et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 107:6477-6481.

DOI: 10.1073/pnas.1000162107

(5) https://jmbc.life/sop/index.html

【謝辞】

NBRC皮膚常在微生物カクテルは、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)モレキュラーバイオシステム研究部門、一般社団法人日本マイクロバイオームコンソーシアム(JMBC)と共同で開発されました。

【参考】現在提供しているその他のNBRC微生物カクテル

○NBRC微生物カクテル-Basic- (旧改良版NBRC微生物カクテル)

https://www.nite.go.jp/nbrc/industry/microbiome/cocktail.html

○NBRCヒト常在微生物カクテル

https://www.nite.go.jp/nbrc/industry/microbiome/cocktail20220113.html

2025年6月2日から、「NBRC皮膚常在微生物カクテル」(Cell-Mock-004およびDNA-Mock-004)の提供を開始しました。この製品は、ヒトの皮膚に由来する細菌と真菌(カビ・酵母)を組み合わせた、計測用レファレンスカクテルです。真菌を含むNBRC微生物カクテルは本製品が初めてです。

◇皮膚マイクロバイオーム解析の現状と課題

皮膚には、腸内マイクロバイオームと同様に多様な微生物(皮膚マイクロバイオーム)が生息しており、皮膚の健康やアトピー性皮膚炎などの疾患に密接に関与していることが明らかになっています(1,2)。また、ヒトの皮膚と住環境中の微生物群集との関連性にも注目が集まっており(3)、法医学的な個人識別(4)や住環境改善などへの産業応用が強く期待されています。

しかし、皮膚マイクロバイオームの解析には、以下のような、腸内マイクロバイオームとは異なる特有の課題があります。

● 皮膚に存在する微生物の量は、腸内に比べて極めて少なく、真菌の存在割合が高い。

● サンプリングにはスワブ(綿棒)やテープなどを用いる必要がある。

● 真菌からのDNA抽出効率は細菌よりも低い傾向がある。

これらの複合的な要因により、皮膚マイクロバイオーム解析結果には大きなばらつきが生じやすく、解析手法の信頼性と再現性の確保が課題となります。

このような課題を解決するためには、標準となる参照用サンプルを用いて解析精度を管理することが重要です。NBRCはこの必要性に着目し、「NBRC皮膚常在微生物カクテル」を開発しました。

◇NBRC皮膚常在微生物カクテルの概要と活用例

NBRC皮膚常在微生物カクテルには、これまでのNBRC微生物カクテル同様、菌体カクテル(Cell-Mock-004)とDNAカクテル(DNA-Mock-004)の2種類があります。いずれも、ヒトの皮膚などに生息する細菌14種と真菌4種のNBRC株を、皮膚上の存在比を考慮して、細菌:真菌=10:1の比率で混合しています。

● Cell-Mock-004は、グラム陽性菌・グラム陰性菌および真菌(細胞または胞子)を含んでおり、それらのDNA抽出効率の違いを考慮したDNA抽出法の評価や、抽出から解析までのプロトコル全体の検証に活用できます。

● DNA-Mock-004は、上記と同じ微生物由来のゲノムDNAを混合したものであり、それぞれのサイズやGC含量の違いにより、シーケンスライブラリーの調製法やデータ解析手法の評価に適しています。

さらに、皮膚マイクロバイオーム解析の手順をまとめた推奨プロトコル(通称「JMBC皮膚メタゲノム解析推奨プロトコル」)が、関係機関の協力により公開されており(5)、その補足SOPにはNBRC皮膚常在微生物カクテルを用いた精度管理の方法が記載されています。JMBCプロトコルとNBRCカクテルの両方を活用することで、解析手法に一貫性が生まれ、高い精度管理のもとに再現性と信頼性の高いデータの取得が可能となります。

皮膚マイクロバイオーム解析手法の評価や、データの品質管理などの参照用サンプルとして、NBRC皮膚常在微生物カクテルを是非ご活用ください。

ご購入は下記ウェブページをご覧ください。

【NBRC皮膚常在微生物カクテル】

https://www.nite.go.jp/nbrc/industry/microbiome/skinmock.html

【引用】

(1) Boxberger et al. (2021). Microbiome. 9(1): 125.

DOI: 10.1186/s40168-021-01062-5

(2) 中島沙恵子, 日本香粧品学会誌. (2022). 46(2): 137–140.

DOI: 10.11469/koshohin.46.137

(3) Lax et al. (2014). Science. 345: 1048-1052.

DOI: 10.1126/science.1254529

(4) Fierer et al. (2010). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 107:6477-6481.

DOI: 10.1073/pnas.1000162107

(5) https://jmbc.life/sop/index.html

【謝辞】

NBRC皮膚常在微生物カクテルは、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)モレキュラーバイオシステム研究部門、一般社団法人日本マイクロバイオームコンソーシアム(JMBC)と共同で開発されました。

【参考】現在提供しているその他のNBRC微生物カクテル

○NBRC微生物カクテル-Basic- (旧改良版NBRC微生物カクテル)

https://www.nite.go.jp/nbrc/industry/microbiome/cocktail.html

○NBRCヒト常在微生物カクテル

https://www.nite.go.jp/nbrc/industry/microbiome/cocktail20220113.html

5.

NITE講座

「未来は『藻』が拓く -食料、エネルギー、環境を変える藻類の力-」

開催のご案内

藻類および微生物を活用した「バイオものづくり」の最新動向を広くご紹介するセミナーを開催します。タイトルは「未来は『藻』が拓く -食料、エネルギー、環境を変える藻類の力-」です。藻類や微生物の産業利用、研究開発、政策動向に関心のある皆様のご参加をお待ちしております。

◆セミナー概要

日時 :2025年9月5日(金)13:00~(予定)

開催形式:ハイブリッド(会場+オンライン)

会場 :NITE大阪事業所(大阪府大阪市住之江区南港北1-22-16)

参加費 :無料

定員(先着順):会場参加 60名、オンライン参加 1,000名

申込方法:後日、NITEウェブサイトにて掲載公開予定

参加募集の開始は8月初旬を予定しています。会場参加およびオンライン参加のいずれも可能なハイブリッド開催で、参加費は無料です。

プログラムやお申し込み方法は後日NITEウェブサイトにて掲載予定です。

◆セミナー概要

日時 :2025年9月5日(金)13:00~(予定)

開催形式:ハイブリッド(会場+オンライン)

会場 :NITE大阪事業所(大阪府大阪市住之江区南港北1-22-16)

参加費 :無料

定員(先着順):会場参加 60名、オンライン参加 1,000名

申込方法:後日、NITEウェブサイトにて掲載公開予定

参加募集の開始は8月初旬を予定しています。会場参加およびオンライン参加のいずれも可能なハイブリッド開催で、参加費は無料です。

プログラムやお申し込み方法は後日NITEウェブサイトにて掲載予定です。

6.

NBRCが展示、発表等を行うイベントについて

以下のイベントにて出展、講演、発表等を行います。ぜひご参加ください。

微生物ウィーク2025

日時:2025年7月28日(月)~8月2日(土)

会場:東京大学農学部(東京都文京区弥生1-1-1)

URL:https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/criim2018/event/202507/

NITEの参加形態:ブース出展

2025年度農業生物資源ジーンバンク事業シンポジウム

日時:2025年9月3日(水)

会場:文部科学省 研究交流センター(茨城県つくば市竹園2-20-5)

URL:https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/ngrc/169797.html

NITEの参加形態:講演

2025年度日本バイオインフォマティクス学会年会

日時:2025年9月3日(水)~5日(金)

会場:名古屋大学 豊田講堂・シンポジオン(愛知県名古屋市千種区不老町)

URL:https://www.jsbi.org/iibmp2025/

NITEの参加形態:講演

日本微生物資源学会第31回大会

日時:2025年9月18日(木)~20日(土)

会場:東京農業大学世田谷キャンパス 国際センター(東京都世田谷区桜丘1-1-1)

URL:https://www.jsmrs.jp/ja/#jsmrs31

NITEの参加形態:講演、ポスター発表

BioJapan 2025

日時:2025年10月8日(水)~10日(金)

会場:パシフィコ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

URL:https://jcd-expo.jp/jp/

NITEの参加形態:ブース出展、ポスター発表(NEDOブース)

微生物ウィーク2025

日時:2025年7月28日(月)~8月2日(土)

会場:東京大学農学部(東京都文京区弥生1-1-1)

URL:https://park.itc.u-tokyo.ac.jp/criim2018/event/202507/

NITEの参加形態:ブース出展

2025年度農業生物資源ジーンバンク事業シンポジウム

日時:2025年9月3日(水)

会場:文部科学省 研究交流センター(茨城県つくば市竹園2-20-5)

URL:https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/ngrc/169797.html

NITEの参加形態:講演

2025年度日本バイオインフォマティクス学会年会

日時:2025年9月3日(水)~5日(金)

会場:名古屋大学 豊田講堂・シンポジオン(愛知県名古屋市千種区不老町)

URL:https://www.jsbi.org/iibmp2025/

NITEの参加形態:講演

日本微生物資源学会第31回大会

日時:2025年9月18日(木)~20日(土)

会場:東京農業大学世田谷キャンパス 国際センター(東京都世田谷区桜丘1-1-1)

URL:https://www.jsmrs.jp/ja/#jsmrs31

NITEの参加形態:講演、ポスター発表

BioJapan 2025

日時:2025年10月8日(水)~10日(金)

会場:パシフィコ横浜(神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

URL:https://jcd-expo.jp/jp/

NITEの参加形態:ブース出展、ポスター発表(NEDOブース)

編集後記

いよいよ本格的な夏がやってきました。暑さが厳しい日々ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。私の通勤路は自然が豊かで、最近はイノシシやウサギ、フクロウなど、思わぬ動物たちとの遭遇が続いています。ちょっと驚きつつも、微生物の世界と同じく、自然の多様さに改めて感心する毎日です。

今号では、NBRCの微生物カクテルに関する新たな取り組みを中心にご紹介しました。産業界への応用が期待される成果を、ぜひ皆さまの現場でもご活用いただければ幸いです。また、藻類を特集した「びせいぶつ学習帳」もぜひお楽しみください。次号も、NBRCならではの話題をお届けします!(SM)

いよいよ本格的な夏がやってきました。暑さが厳しい日々ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。私の通勤路は自然が豊かで、最近はイノシシやウサギ、フクロウなど、思わぬ動物たちとの遭遇が続いています。ちょっと驚きつつも、微生物の世界と同じく、自然の多様さに改めて感心する毎日です。

今号では、NBRCの微生物カクテルに関する新たな取り組みを中心にご紹介しました。産業界への応用が期待される成果を、ぜひ皆さまの現場でもご活用いただければ幸いです。また、藻類を特集した「びせいぶつ学習帳」もぜひお楽しみください。次号も、NBRCならではの話題をお届けします!(SM)

・画像付きのバックナンバーを以下のサイトに掲載しております。受信アドレス変更、受信停止も以下のサイトからお手続きいただけます。

NBRCニュースバックナンバー

・NBRCニュースは配信登録いただいたメールアドレスにお送りしております。万が一間違えて配信されておりましたら、お手数ですが、以下のアドレスにご連絡ください。

・ご質問、転載のご要望など、NBRCニュースについてのお問い合わせは、以下のアドレスにご連絡ください。

・掲載内容を許可なく複製・転載することを禁止します。

・NBRCニュースは偶数月の1日(休日の場合はその前後)に配信します。次号(第95号)は2025年10月初旬の配信を予定しています。

編集・発行

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)バイオテクノロジーセンター(NBRC)

NBRCニュース編集局(nbrcnews【@】nite.go.jp)

(メールを送信される際は@前後の【】を取ってご利用ください)

NBRCニュースバックナンバー

・NBRCニュースは配信登録いただいたメールアドレスにお送りしております。万が一間違えて配信されておりましたら、お手数ですが、以下のアドレスにご連絡ください。

・ご質問、転載のご要望など、NBRCニュースについてのお問い合わせは、以下のアドレスにご連絡ください。

・掲載内容を許可なく複製・転載することを禁止します。

・NBRCニュースは偶数月の1日(休日の場合はその前後)に配信します。次号(第95号)は2025年10月初旬の配信を予定しています。

編集・発行

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)バイオテクノロジーセンター(NBRC)

NBRCニュース編集局(nbrcnews【@】nite.go.jp)

(メールを送信される際は@前後の【】を取ってご利用ください)

お問い合わせ

-

独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター

生物資源利用促進課

(お問い合わせはできる限りお問い合わせフォームにてお願いします) -

TEL:0438-20-5763

住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 地図

お問い合わせフォームへ